=第一部:戦略策定(2)「戦略ストーリー」の設計=

将来の「ありたい姿」を言葉にしたら、次に必要なのはそこへ到達するまでの「道筋」を整理することです。

経営者がどのような方針・作戦・戦略で動くのか、その全体像を示すのが「戦略ストーリー」です。

戦略ストーリーは、経営者が従業員と共有する「筋道の物語」です。

これを明確に示すことで、経営者の頭の中にある思いが組織全体に伝わり、従業員が同じ方向に向かって行動できるようになります。

1.戦略ストーリー設計 ―― 現在から将来への道筋を描く

前稿で述べた「将来のありたい姿」が描けたら、そこに至る道筋(ストーリー)を示すのが「戦略ストーリー」です。

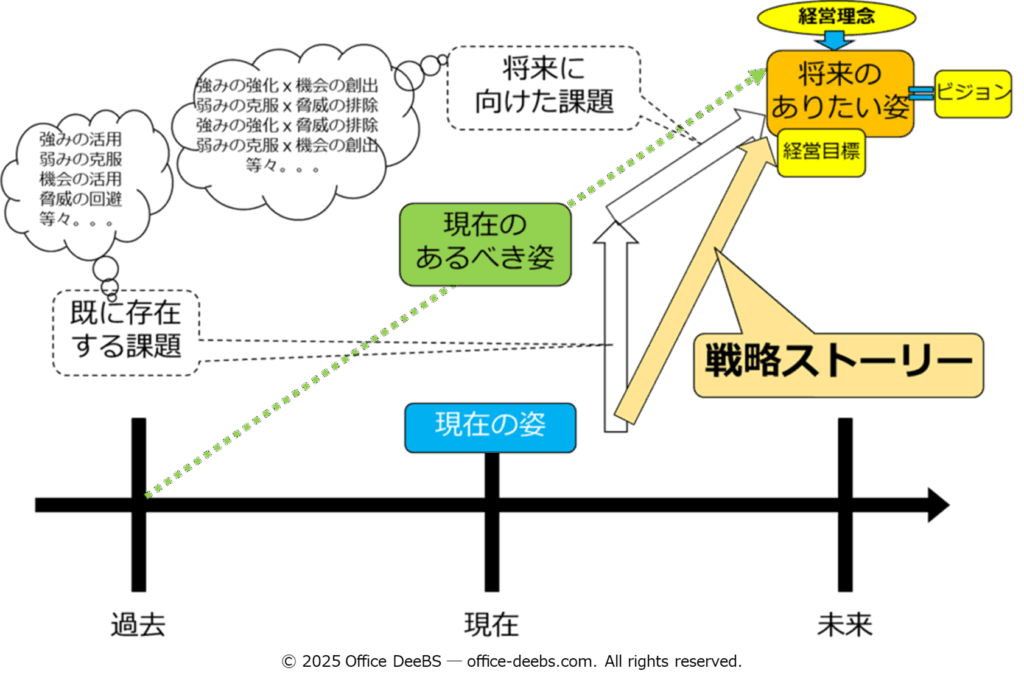

オフィス・ディーブスが考える戦略ストーリーとは、「現在の姿」からスタートし、「現在のあるべき姿」に至るために「既に存在する課題」を解決し、そこからさらに「将来のありたい姿」に至るために「将来に向けた課題」を設定の上それを克服し、最終的に将来ビジョンの実現に至る、その道程を表しています。これを端的に示したのが下の図です。

(イラスト挿入)

この道筋の3つの段階、すなわち、(1)「現在の姿」の把握、(2)「現在のあるべき姿」の確認、(3)「ありたい姿」に向けた課題設定、について、それぞれ見ていきます。

(1)「現在の姿」の把握ーSWOT分析

まず、出発点である「現在の姿」を着実に把握する必要があります。出発点での現状認識に誤りがあると、その後の課題確認や設定も少しずつずれ、やがてありたい姿への道筋から外れてしまいます。

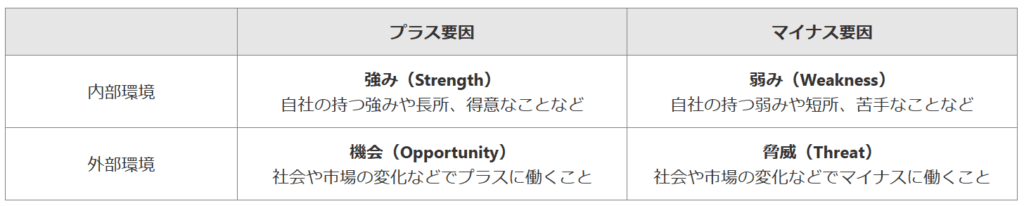

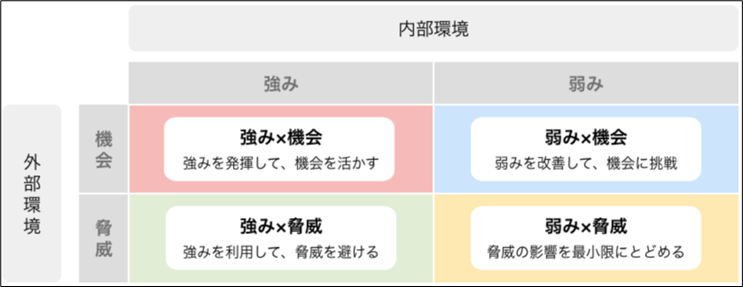

具体的には、自社創業背景(それは「経営理念」を通じて確認できます)、および創業から現在までの経緯を振り返ります。その上で、自社の現状を正確に分析するために、SWOT分析を行います。

- 内部環境:自社の内部リソースでの強み・弱みを整理する

- 外部環境:自社を取り巻く諸環境・時代の流れなどから、自社にとっての機会・脅威を見極める

※図表:SWOT分析(『中小企業基盤整備機構「J-Net21」』より一部抜粋)

創業から現在までの経緯を振り返り、現状のSWOT分析を通じて、自社の「現在の姿」が言葉として明確になります。

(2)「現在のあるべき姿」の確認ー「既に存在する課題」の把握

「現在の姿」を確認できたら、言語化している「将来のありたい姿」を踏まえて、そこに至る過程において、現時点で達成すべきことができているかを確認します。できていないことがあれば、それを「将来のありたい姿」に至るために今まさに解決すべき『既存の課題』と捉え、リストアップします。

それらは、直ぐに取り組まないと、ありたい姿に向けた前進ができずに、現時点で足止め状態をひきおこしている課題であるとの認識のもと、後述するアクションプランでは取組優先順位が高い課題、ということになります。

★具体例

たとえば、ある食品メーカーの「現在の姿」は「新商品開発力が弱く、売上の多くを限られた定番商品に依存している」状態だとします。

一方で「現在のあるべき姿」は「多様な商品ポートフォリオを持ち、安定的な売上基盤を築いている」状態です。

この差分を埋めるために浮かび上がる「既に存在する課題」は、

- 商品開発体制の強化(研究開発部門のリソース不足を補う)

- マーケティングと営業の連携不足の解消

- 定番商品の売上依存度を下げるための新規商品比率向上

といった内容になります。これらは「足元を固めなければ前に進めない課題」であり、優先度の高い取り組みとして整理されます。

(3)「ありたい姿」に向けた課題設定ー「将来に向けた課題」の創出

「現在のあるべき姿」に至るための「既存の課題」の解決ができたら、その先にある「将来のありたい姿」に向けて更に歩みを進める必要があります。

この段階では、現時点での課題は解決されているため、更に「ありたい姿」に向けて前進するためには、ときに、現在存在していない課題を新たに創出する必要があります。

ここでは、これまで視野に入れていなかった分野への進出・あらたな施策などの新規戦略など、いわゆる「将来に向けた打ち手」を創出することが求められます。

新たな打ち手を設定し、それを一つひとつ実行していくことで、ありたい姿へ近づく道筋を、より具体的に描き出せるようになります。

★具体例

たとえば、同じ食品メーカーが「将来のありたい姿」を「海外市場でも評価されるグローバルブランド」と掲げているとします。

この場合、「将来に向けた課題」は、今は存在していないけれど未来の実現に必要なものとして、

- 輸出のための国際規格認証の取得

- 現地パートナー企業とのネットワーク構築

- グローバル展開に対応できる人材育成(語学・異文化理解)

- ブランド価値を世界に伝えるプロモーション戦略

といった新たな打ち手が想定されます。

これらを一歩ずつ実行することで、足元の「既存課題」を超え、未来の「ありたい姿」に近づいていくのです。

(4)戦略ストーリー策定手順

以上の手順を整理すると次のように描けます。

(1)「現在の姿」の把握ーSWOT分析

(2)「現在のあるべき姿」の確認ー「既に存在する課題」の把握

(3)「ありたい姿」に向けた課題設定ー「将来に向けた課題」の創出

この流れで具体的な課題とアクションを通じて、「現在」から「将来のありたい姿」につながるひとつの「物語」を描くのが、戦略ストーリーです。

(5)戦略ストーリーの具体例

抽象的に聞こえるかもしれません。そこで、一例を挙げましょう。

たとえば、地方の製造業が「海外展開」をビジョンに掲げた場合、戦略ストーリーは以下のように描けます。

- 現在の課題解決 ― 国内基盤の整備(品質管理体制の不備、販路依存度の高さを是正)

- 現在のあるべき姿 ― 強みを明確にした技術力を持ち、国内で安定した売上を確立

- 将来に向けた課題 ― 海外規格への対応、現地企業との連携、新市場での試験販売

- ありたい姿の実現 ― 海外市場に製品を定着させ、グローバルに存在感を持つ企業へ

このように、「理念とビジョン」という出発点から始まり、現在の課題を克服し、未来に向けた挑戦を積み重ねる筋道を描くこと――それが戦略ストーリーです。

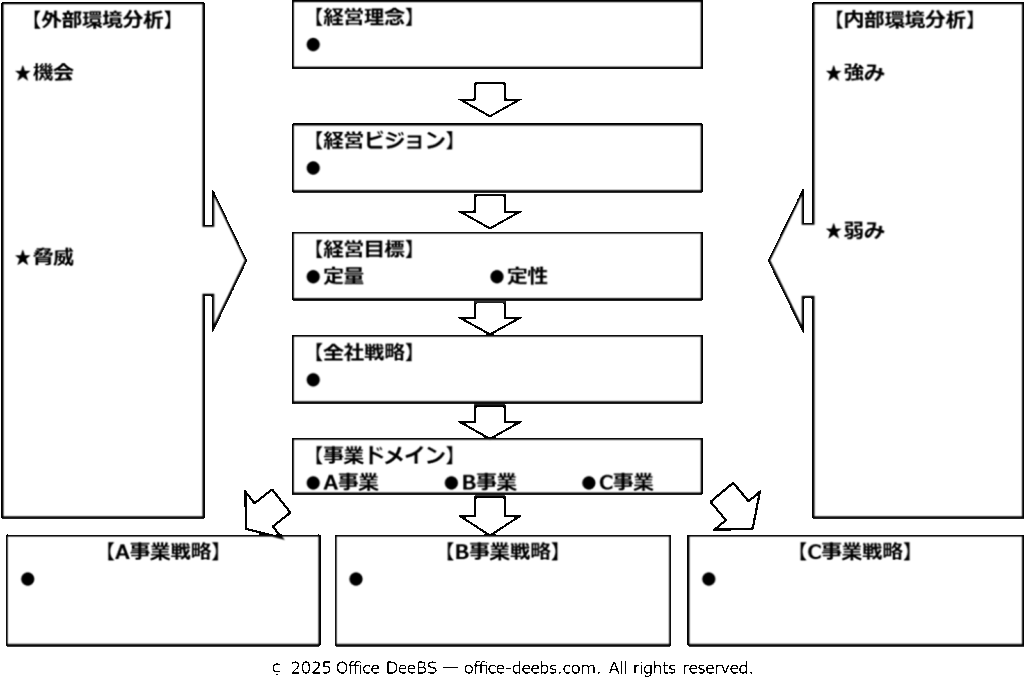

2.戦略サマリー策定

「戦略ストーリー」の作成に当たっては、関係する情報が下記の様に多岐にわたるため、それらを統一して管理するツールが不可欠です。

- 経営理念 ― 企業の存在意義、根っこにある価値観

- 経営ビジョン(ありたい姿) ― 理念が実現したときの将来像

- 経営目標 ― ビジョンに向かう途中で達成すべき定量的な指標

- 全社戦略 ― 経営目標達成のための実行施策

- 事業ドメイン ― 全社戦略遂行のためにターゲットとすべき事業分野

- 事業戦略 ― 各事業単位での具体的な施策

- 事業環境― 自社を取り巻く諸環境:内部環境(強み・弱み)/外部環境(機会・脅威)

オフィスディーブスでは、これらの情報を1シートで俯瞰できる、「戦略サマリー」シートの利用を推奨しています。

(「戦略サマリー」サンプル)

このシートは、経営者だけでなく従業員にとっても、自らの事業分野を確認できるツールです。なぜ自分の事業分野の戦略がその形になっているのかを、経営理念や事業環境まで遡って理解できるようになります。

👉 これらが一本の流れでつながっているとき、従業員にとって「自分の役割はどこにあるのか」が理解しやすくなります。

まとめ

戦略ストーリーは、理念・ビジョン・目標を、経営者から幹部、全従業員に至るまで、それぞれが自分事として現実の行動へと橋渡しする「物語」です。

経営者が頭の中で抱いている道筋を言葉と図解で示すことで、従業員は自分の役割を理解し、組織全体が一貫して動けるようになります。

オフィス・ディーブスでは、この「戦略ストーリー」を整理し、「戦略サマリー」にまとめるプロセスを支援します。

次の記事では、このストーリーを実際の行動へ落とし込む「アクションプラン策定」について見ていきます。