=第一部:戦略策定(3)「アクションプラン」の設計=

戦略ストーリーが固まったら、次はそれを「実行可能な行動計画」に落とし込む段階に入ります。これが「アクションプラン」です。

アクションプランを策定する際の第一歩は、戦略ストーリーで言語化した二つの課題――

(A) 既に存在している課題(現状で立ちはだかっているもの)、

(B) 将来に向けた課題(未来に向かうために新たに取り組むべきもの)

――を整理することです。

整理の切り口は3つあります。

ⅰ) 優先順位をつける

すべての課題に同時に取り組むことはできません。限られたリソースや時間をどう配分するかが鍵となります。

基本的には「既存の課題」から着手することが多いですが、環境によっては例外もあります。

たとえば「将来に向けた課題」であっても、競合他社の動きや市場の変化を考慮すると、すぐに着手しないと手遅れになるケースがあります。

つまり、課題の性質と環境変化を踏まえながら、既存課題と将来課題の両方を天秤にかけ、どれを先行させるか、どれを並行させるかを判断する必要があります。

ⅱ) 時間軸を設定する

時間軸の決定は、単なるカレンダー割りではありません。

まず「ありたい姿」をいつ実現したいか、ゴール時点を明確にするところから始まります。

そのうえで「逆算の発想」で考えます。

10年後にありたい姿を実現するならば、5年後の時点でどこまで到達しているべきか、そのために1年後には何を終えていなければならないか――というように、節目ごとの到達点を区切ります。

こうすることで、アクションプラン全体が「道筋」として立体的に見えてきます。

ⅲ) 責任者を決める

計画は「誰が責任を持つのか」が定まって初めて実行可能になります。

その「誰」は必ずしも一人の個人に限りません。

会社の規模や体制によっては、事業部や部門などの組織単位が担うこともあれば、特定のリーダーや担当者が責任を負うこともあります。社内にリソースがなければ、社外パートナーや専門家を調達する方法もあります。さらに「将来に向けた課題」のように新たな挑戦が求められる場面では、タスクフォースチーム(TFT)を組織横断的に編成する手法も有効です。

重要なのは「この課題は誰の責任で遂行されるのか」を明文化し、全員が共有できるようにすることです。

💡 ここまでの3つ(優先順位・時間軸・責任者)が揃ったとき、課題は単なる「やるべきことのリスト」から、実際に動き出せる計画へと変わります。

そのうえで、アクションプランの基本要素――具体策、成果指標(KPI)、進捗のチェック方法など――へと展開していきます。

1. アクションプランの基本要素

アクションプランを効果的に機能させるには、以下の要素を明確にしておく必要があります。

- 課題:戦略ストーリーから抽出された「解決・克服・達成すべきテーマ」

- 具体策:課題を実行に移すための施策(例:新規採用強化、営業マニュアル整備等)

- 責任部門・担当者:誰が中心となって実行するのか(経営、人事、営業など)

- スケジュール:四半期ごと、年度ごとの具体的なタイムライン

- 成果指標(KPI):進捗や成果を測る定量的な基準

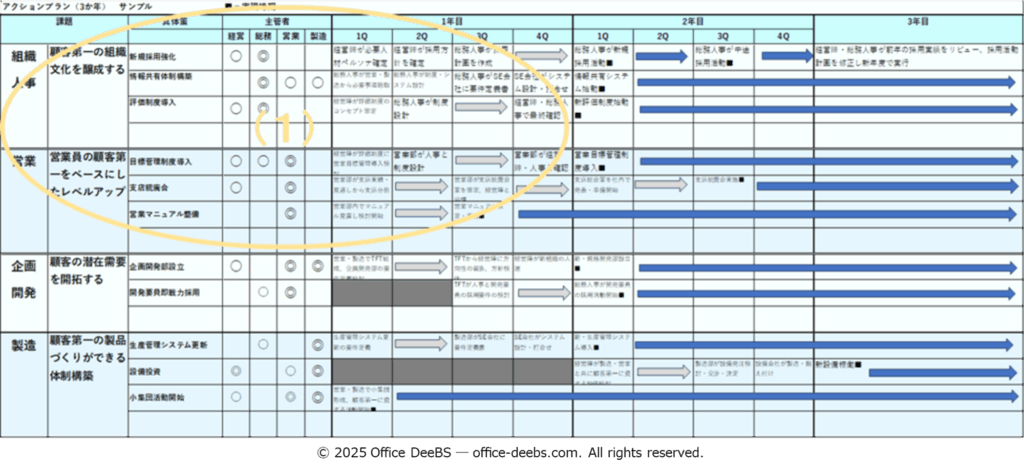

(アクションプラン・サンプル)

👉 各アクションには責任者・期限・KPIを設定し、それを一目で全体像を俯瞰できる「All in Oneシート」に落とし込むことで、進捗を可視化できます。このシートによって、経営者だけでなく全従業員が「自分はどこで何をしているのか」「それが他部署や他メンバーとどうつながっているのか」を理解できます。

さらに、全社シートの下位に必要に応じて組織別アクションプランを作成すれば、各部門やチームが自らの役割をより具体的に把握できます。

アクションプランは作って終わりではありません。期間を区切ってレビューを行い、必要に応じて修正・アップデートすることで、「絵に描いた餅」とならず、環境変化に対応し続ける「生きた計画」となります。

2. アクションプランの実例(サンプル補足)

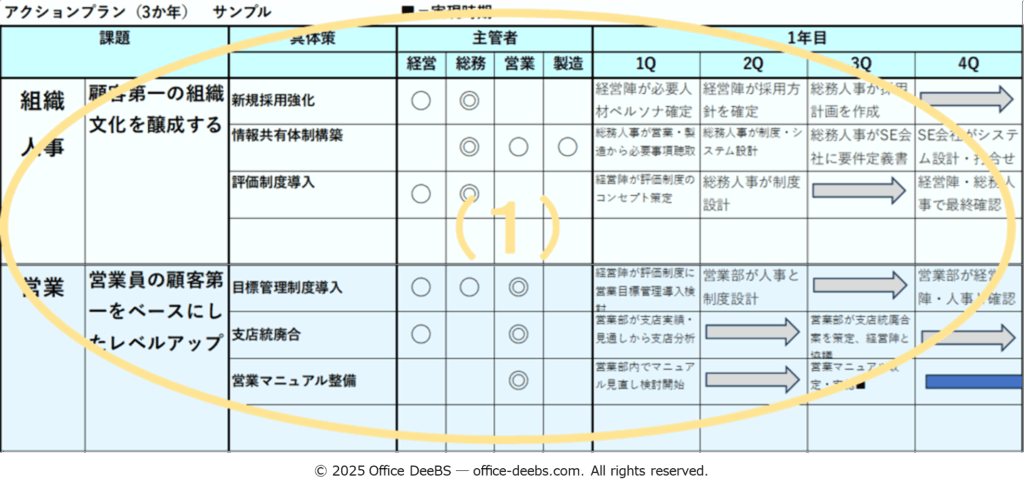

サンプル図では、以下のような課題と具体策が示されています。

- 課題:顧客第一の組織文化を醸成する

- 具体策:新規採用強化、情報共有体制の構築、評価制度導入

- 主責任:経営・総務・人事部門

- スケジュール:1年目で制度設計、2年目以降で運用・定着

- 課題:営業員の顧客第一レベルアップ

- 具体策:目標管理制度の導入、支店統廃合、営業マニュアル整備

- 主責任:営業部門

- スケジュール:1年目で導入準備、2年目以降で実践と改善

このように、課題を具体的施策へ落とし込み、時間軸の中で整理することで「誰が・いつ・何をするのか」が明確になります。

(アクションプラン拡大サンプル)

3. アクションプランの役割

アクションプランは「戦略ストーリーを日々の業務に接続する橋渡し」です。

- 戦略ストーリーが「理想に至る道筋」を示すものであるのに対し、

- アクションプランは「その道筋を歩むための地図とチェックポイント」を与えます。

これにより、経営者の思い描いた将来像が、部門・個人レベルの行動計画にまで落とし込まれ、実際の経営活動として動き始めるのです。

まとめ

アクションプランは、戦略ストーリーという「道筋」を、現場で動かせる「実行の地図」へと変換するものです。

課題の優先順位付け、時間軸の設定、責任者の明確化により、抽象的なストーリーが具体的な行動計画へと落とし込まれます。さらに、成果指標(KPI)やレビューの仕組みを備えることで、進捗が可視化され、環境変化に応じて柔軟にアップデートできる「生きた計画」となります。

オフィス・ディーブスでは、このプロセスを一貫して整理し、戦略が机上の空論にとどまらず、組織全体で共有され、実際の成果へと結びつくよう支援します。

👉 次の記事では、策定されたアクションプランを財務的に裏付ける「事業計画策定」について見ていきます。